En época imperial el banquete se convirtió en símbolo de estatus para la aristocracia. El consumo de carne aumentó muchísimo: sobre todo la de cerdo, que según Plinio era la carne más sabrosa (la única con cincuenta sabores distintos), la de cabra y, más raramente, la de oveja (animal del que sobre todo se obtenía leche y lana). También eran muy apreciadas las aves de corral: patos, pichones y ocas,que se engordaban para obtener el ficatum (nuestro foie gras). La gallina, en cambio, se crió durante mucho tiempo sólo por los huevos. La carne de bovino no se consumía mucho, ya que estos animales eran fundamentales para trabajar los campos, tanto que hasta finales del siglo IV matar uno estaba penado con el exilio o la muerte.

Completaban el cuadro los animales de caza, como la liebre, el ciervo y el jabalí. Su carne era dura y nudosa, así qu se hervía con agua o leche, una, dos e incluso tres veces. Como así perdía todo su sabor, para hacerla más apetitosa se añadían salsas, condimentos y especias. El pescado entró tarde en la alimentación, pero durante el Imperio su consumo se extendió: anguilas, mújoles,doradas, mujoles, lubinas,crustáceos, carísimos moluscos y morenas.

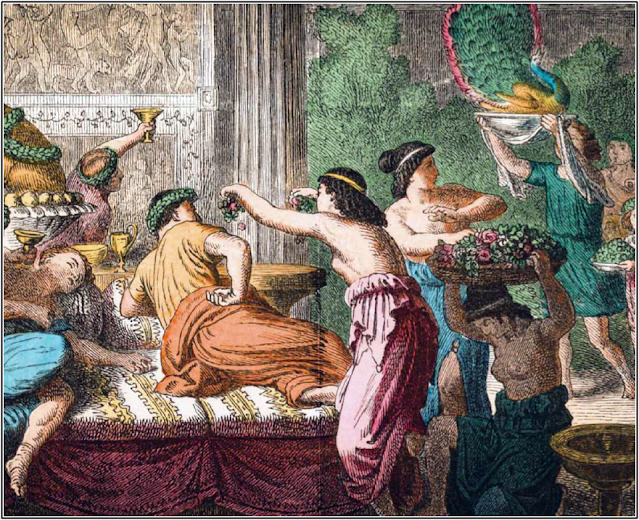

En los festines de los romanos desfilaban los platos más extravagantes, como carne de avestruz o talones de camello.

La moda romana de celebrar cenas a la griega

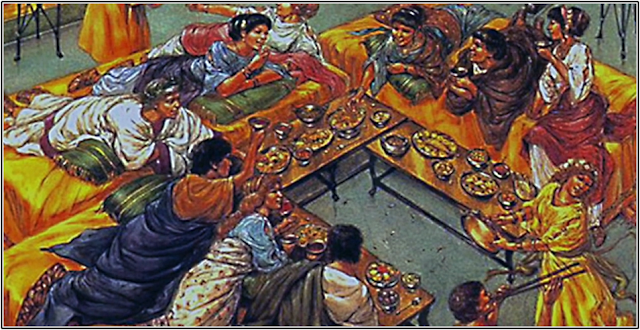

CON EL PASO DEL TIEMPO, los aristócratas romanos empezaron a celebrar banquetes tumbados en una especie de lechos, imitando

la nueva moda importada por los griegos que, a su vez, habían tomado esta costumbre de los pueblos de Oriente.

Estas camas, que se caracterizaban porque tenían capacidad para tres personas, se colocaban de forma circular alrededor de una mesita central, y sólo se dejaba paso para el servicio.

La sala del banquete tomó el nombre de este lecho, TRICLINIO, y los más ricos tenían incluso varios triclinios: algunos eran más adecuados para verano y otros para invierno. Para no ensuciar la colcha sobre la que se tendían, los invitados traían una SERVILLETA de su casa. Con ella se podían envolver también las sobras de la comida, que el anfitrión ofrecía al acabar la velada.

Una moda muy extendida entre los ricos fue el uso de nieve para enfriarlos alimentos. Con la nieve se hacían sorbetes a base de leche, huevos y miel. Entonces, como ahora, los médicos se mostraban contrarios a las bebidas heladas, porque además la nieve llegaba sucia a las copas a causa de los varios pasos que tenía que seguir: se recogía en los picos nevados, se transportaba en carros, se embalaba con paja y, por último, se almacenaba.

Plinio cuenta que Nerón fue el primero que utilizó nieve para enfriar el agua, mientras que Suetonio explica que introdujo también la moda de bañarse con nieve para aliviar el calor del verano.